2024.12.24

教育学部3年生が学童保育所で手作り楽器のワークショップ

教育学部の3年生が12月11日、名古屋市名東区の「学童保育所ペガサスクラブ」で手作り楽器のワークショップを行い、小学校1〜3年生の約30人が参加しました。

教育学部の3年生が12月11日、名古屋市名東区の「学童保育所ペガサスクラブ」で手作り楽器のワークショップを行い、小学校1〜3年生の約30人が参加しました。

はじめにトーンチャイムでジブリの曲を演奏し、柔らかな音で会場を包んだのち、一つひとつの手作り楽器を紹介していきました。水を入れた瓶を傾けて音高を変えながら叩くと子どもたちから「音が弾んでいる」とつぶやく声が聞こえてきました。

バネをつけた缶を揺らすと、「飛行機の音?」「おばけの音?」「地下鉄の音を録音して缶に入れてきたの?」と、子どもたちの想像は広がっていきました。「なんで音が変わるの?」「どうしてこんな音がするの?」と不思議そうです。

バネをつけた缶を揺らすと、「飛行機の音?」「おばけの音?」「地下鉄の音を録音して缶に入れてきたの?」と、子どもたちの想像は広がっていきました。「なんで音が変わるの?」「どうしてこんな音がするの?」と不思議そうです。

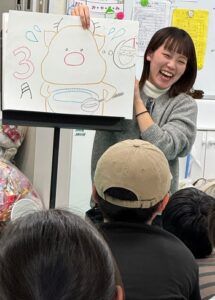

参加学生2人の創作紙芝居「サンタの1年」に手作り楽器のBGMをつけて演じると、12月の大仕事に向け体力作りに励み、トナカイと友好関係を築こうと努力するサンタの姿に大笑い。お話を終えた途端に「もう1回やって」とリクエストがかかりました。

子どもたちもカップマラカス作りに挑戦。クリアカップにビーズなどを入れ風船でふたをする簡単なものでしたが、中に入れるものを吟味して選び、出来上がるといろいろな方法で鳴らしていました。中身によって音が違うオリジナルな楽器で鳴らした「おもちゃのチャチャチャ」は、リズムやタイミングが見事にそろった合奏となりました。最後は学生のピアノで「ジャンボリミッキー」のダンス。大いに盛り上がり、心も体ものびのびした時間となりました。

参加した学生は「子どもたちが手作り楽器の意外な音に好奇心を刺激され、発音のしくみにまで関心をもったことに驚いた」「紙芝居ではBGMの音にも反応し、子どもの表情がコロコロ変わるので見ていて楽しかった」と小学生の柔らかな感性に感動している様子でした。一方、皆が一様に難しさを感じたのはカップマラカス作りでした。「子どもによって作る進度が異なり、想定外の反応もあって戸惑った」「今度は指導案のような計画書を作って、多様な子どもの姿を想定した対応を準備したい」。実践から学び成長していく学生の姿は見ていて頼もしいです。

参加した学生は「子どもたちが手作り楽器の意外な音に好奇心を刺激され、発音のしくみにまで関心をもったことに驚いた」「紙芝居ではBGMの音にも反応し、子どもの表情がコロコロ変わるので見ていて楽しかった」と小学生の柔らかな感性に感動している様子でした。一方、皆が一様に難しさを感じたのはカップマラカス作りでした。「子どもによって作る進度が異なり、想定外の反応もあって戸惑った」「今度は指導案のような計画書を作って、多様な子どもの姿を想定した対応を準備したい」。実践から学び成長していく学生の姿は見ていて頼もしいです。

教育学部ではこのように地域を学びの場とした「サービス・ラーニング」「フィールド・ラーニング」に積極的に取り組んでいます。貴重な経験をさせていただいたペガサスクラブの皆様、ありがとうございました(教育学部教授 水野伸子)