2025.03.14

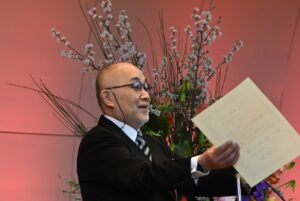

2024年度 学位記授与式 鵜飼学長式辞

皆さん、ご卒業おめでとうございます。

皆さん、ご卒業おめでとうございます。

平和公園の梅や桜の開花が例年より遅く、今は梅の花が満開です。寒い冬に耐えて咲く梅の花は、卒業して新たな出発をするみなさんに勇気や希望を与えてくれています。本日、ここに、経営学部地域ビジネス学科107名、経営学部国際ビジネス学科20名、人間健康学部人間健康学科111名、教育学部子ども発達学科56名、総計294名の皆さんに学士の学位を授与致しました。ご臨席を賜りました東邦学園榊理事長先生をはじめご来賓の皆さま、列席の各学部長、教職員一同とともに、皆さんが無事学位を取得されたことに心よりお祝いを申し上げます。併せて、物心両面で卒業生を支えてこられたご家族の皆さま、ならびにご支援を賜りました関係者の皆さまに対して、本学を代表して心より感謝申し上げます。

さて、本日卒業する皆さんの多くは、2021年4月、新型コロナウイルスのパンデミックが全国に拡大して猛威を振っていた、まさにその時に入学しました。人生で一番多感でエネルギー溢れる青春時代を、閉塞した世界の中で鬱屈として過ごすことを強いられました。大変辛かったと思います。しかし、その後、新型コロナウイルスは徐々に収束し、キャンパスは以前の姿を取り戻しながら今に至っています。皆さんも、常態を取り戻したキャンパスに戻り、実習・演習などに力を注いて様々な資格を取得したり、いろいろなイベント・コンテストに参加したり、課外活動に熱心に取り組んで輝かしい成果を上げるなど、各々に充実した学生生活を送ることができたのではないでしょうか。

さて、本日卒業する皆さんの多くは、2021年4月、新型コロナウイルスのパンデミックが全国に拡大して猛威を振っていた、まさにその時に入学しました。人生で一番多感でエネルギー溢れる青春時代を、閉塞した世界の中で鬱屈として過ごすことを強いられました。大変辛かったと思います。しかし、その後、新型コロナウイルスは徐々に収束し、キャンパスは以前の姿を取り戻しながら今に至っています。皆さんも、常態を取り戻したキャンパスに戻り、実習・演習などに力を注いて様々な資格を取得したり、いろいろなイベント・コンテストに参加したり、課外活動に熱心に取り組んで輝かしい成果を上げるなど、各々に充実した学生生活を送ることができたのではないでしょうか。

「喉元過ぎれば熱さ忘れる」という諺があります。どんな苦しい辛いことでも、過ぎ去ってしまうと何事もなかったかのように忘れてしまう。外国には該当する言葉がないそうですので、日本固有の宗教観から来るのかもしれない言葉です。皆さんも当時の困難は既に過去の出来事として、もう忘れてしまっているのかも知れません。しかし、その記憶は皆さんの心の奥底に刻まれているはずです。ウイルスに感染した時の感覚、大切な人を喪失するかも知れないという恐れ、束縛された日常経験などが、大学で培った知識や技能、そして友人たちと過ごした楽しい時間と共に、きっと皆さんの心の中に意識の欠片、あるいは無意識として刻まれていると思います。そして、これらは、皆さんの人生において、大きな糧にも心の支えにもなっていくものと信じています。どうか楽しかった大学生活の記憶と共に、コロナの思い出を心に留めておいて頂きたいと思います。それが、グローバル時代に初めてパンデミックを体験した私たちの、そして次の世代を引き継いでいく皆さんたち若い世代の役目だと思います。

では、過去から未来に眼を転じ、これから皆さんが踏み出す近未来社会について展望してみましょう。私の専門は工学ですので、昨今の科学技術の急激な進化が未来社会にどの様に影響するかについて予測してみます。

近未来の社会は、ICT(情報通信技術)、AI(人工知能)、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)、ロボット、半導体といった科学技術が、グローバル化、ソーシャル化、デジタル化の進展とともに劇的な変化を遂げ、相互に影響し合い、政治、経済、教育、ライフスタイル、労働市場などのあらゆる分野に大きな影響を与えると考えられます。少し具体的に見てみましょう。

ICTやAIの発展により、世界はさらに密接につながっていきます。5Gや6Gの普及、クラウド技術の進歩、リアルタイム翻訳技術の向上によって、距離や言語の壁が低くなり、異なる国や地域の人々がより円滑にコミュニケーションできるようになります。オンライン会議やメタバース空間を活用した国際的なビジネス展開、働き方も加速し、企業の国境を越えた競争がますます激化するでしょう。一方で、経済格差は拡大し、新興国と先進国の間で技術的な格差(デジタル・ディバイド)が政治的、社会的な問題となる可能性もあります。

SNSは、個人や企業が情報を発信・共有する手段としてさらに進化するでしょう。個人の影響力によってインフルエンサー経済が拡大し、企業の広告戦略や政治の在り方も変化します。しかし、フェイクニュースやディープフェイク技術などSNSの悪用が横行して情報の信頼性が損なわれ、AIを活用したファクトチェックや規制強化が進む可能性が高くなります。 半導体技術の進歩とAIの融合により、スマートシティ、自動運転車などのモビリティ、エネルギー管理、医療診断システムが普及し、都市生活はより効率的で快適になっていくでしょう。また、デジタル化によって働き方も大きく変化し、リモートワークやフリーランスの増加により、オフィス勤務の概念が希薄化し、仕事の選択肢が広がるでしょう。AIによる業務の最適化が進む一方で、「人間にしかできない仕事」を模索する必要が出てくるでしょう。

SNSは、個人や企業が情報を発信・共有する手段としてさらに進化するでしょう。個人の影響力によってインフルエンサー経済が拡大し、企業の広告戦略や政治の在り方も変化します。しかし、フェイクニュースやディープフェイク技術などSNSの悪用が横行して情報の信頼性が損なわれ、AIを活用したファクトチェックや規制強化が進む可能性が高くなります。 半導体技術の進歩とAIの融合により、スマートシティ、自動運転車などのモビリティ、エネルギー管理、医療診断システムが普及し、都市生活はより効率的で快適になっていくでしょう。また、デジタル化によって働き方も大きく変化し、リモートワークやフリーランスの増加により、オフィス勤務の概念が希薄化し、仕事の選択肢が広がるでしょう。AIによる業務の最適化が進む一方で、「人間にしかできない仕事」を模索する必要が出てくるでしょう。

このように、近未来の社会は、科学技術の急速な発展によって、より効率的でグローバルに開かれた世界へと進化していきます。しかし、その一方で、技術革新がもたらす格差や倫理的課題に適切に対応しなければならなくなり、今後の社会では、技術をどう活用し、どのようにルールを整備するかが、人類の未来を左右する重要な課題となるでしょう。

いかがですか?現在の科学技術から想定される範囲内ですが、皆さん、イメージできたでしょうか?

実は、これは生成AI ChatGPTが予測した結果なのです。AI、SNSなどのキーテクノロジーをキーワードとして、世界のグローバル化、ソーシャル化、デジタル化がどのように進展するかを尋ねてみたところ、あっという間に近未来を描いてくれました。私は、そこそこ納得していますが、皆さんはいかがでしょうか?AIが描く未来は、希望に満ちた明るい世界なのか?あるいは課題山積したまま、一層複雑で住みにくい世界になっていくのか?AI自体にも予測できないことだと思います。

科学技術の発展は、歴史がそうであるように過去に巻き戻すことはできません。また、その歴史が語るように、常に明と暗、正と悪の二面性をもっています。しかし、その功罪を判断し、利活用を決定することができるのは私たち人間です。

科学技術の発展は、歴史がそうであるように過去に巻き戻すことはできません。また、その歴史が語るように、常に明と暗、正と悪の二面性をもっています。しかし、その功罪を判断し、利活用を決定することができるのは私たち人間です。

そこで、AIなどのテクノロジーとの付き合い方を三つのレベルで示した言葉をご紹介したいと思います。それは、“effect with”、 “effect of”、 “effect through”という概念です。これは、京都大学学術情報メディアセンター教授の飯吉透先生がSalomon & Perkinsの論文を引用しながら提唱されている考え方です。

まず、“effect with”。例えば、「AIに特定の知的な作業を依頼し、人間がAIとやり取りすることを通じてのみ達成できる」という概念です。現在のAIのレベル、特化型AIに当てはまる概念と言えます。しかし、頼りすぎると、人間の能力の減退に繋がります。

つぎに、“effect of”。「人間がAIを使って何かを行使した後に、その経験を通じてAIを使わないときにも人間の特定能力が向上し、新たな能力が身につく」という概念です。将棋の藤井聡太七冠がAI相手にトレーニングを重ねて新たな手法を学んでいるのが良い例です。

そして、もうひとつが“effect through”です。他の二つが従来の知的作業・仕事のやり方の延長線上にあることを想定しているのに対して、「AIを利用することによって、それらのやり方が既存のものとは根本的に変容されてしまう」。つまり、汎用AIのような、従来とは全く異なる知的発展のレベルに入ることだと思います。

“effect”という言葉は用いていますが、成果の達成より実行するプロセスに焦点を当てた概念です。皆さんには、AIなどのテクノロジーを賢く使う術を積極的に学んでいってほしい、そして、予測困難な未来社会に、逞しく、果敢にチャレンジしていってほしいと思います。

愛知東邦大学は、皆さんにとって4年過ごしただけの場所ではなく、いつでも戻ってこられる場所です。卒業後も、同窓生としての交流の場として、また、新たな知識や技能の学び直しの場として活用してください。愛知東邦大学は、皆さんをいつでも歓迎し、そしてこれからも力強く支援してまいります。

愛知東邦大学は、皆さんにとって4年過ごしただけの場所ではなく、いつでも戻ってこられる場所です。卒業後も、同窓生としての交流の場として、また、新たな知識や技能の学び直しの場として活用してください。愛知東邦大学は、皆さんをいつでも歓迎し、そしてこれからも力強く支援してまいります。

皆さんの健闘、幸運を祈念しています。本日は、誠におめでとうございます。

2025年3月14日

愛知東邦大学長 鵜飼裕之